L’aviation en haute vallée de la Bièvre

Suivant l'esprit inventif des frères Montgolfier ou de Clément Ader, les Français ont été les pionniers de l’aviation naissante au début du 20e siècle. Le sud-ouest parisien et tout particulièrement le plateau de Saclay sont considérés comme le berceau de l'aviation. Vous en trouverez ci-après une brève histoire, et une description plus détaillée par ce lien : https://aeriastory.fr/environnement/

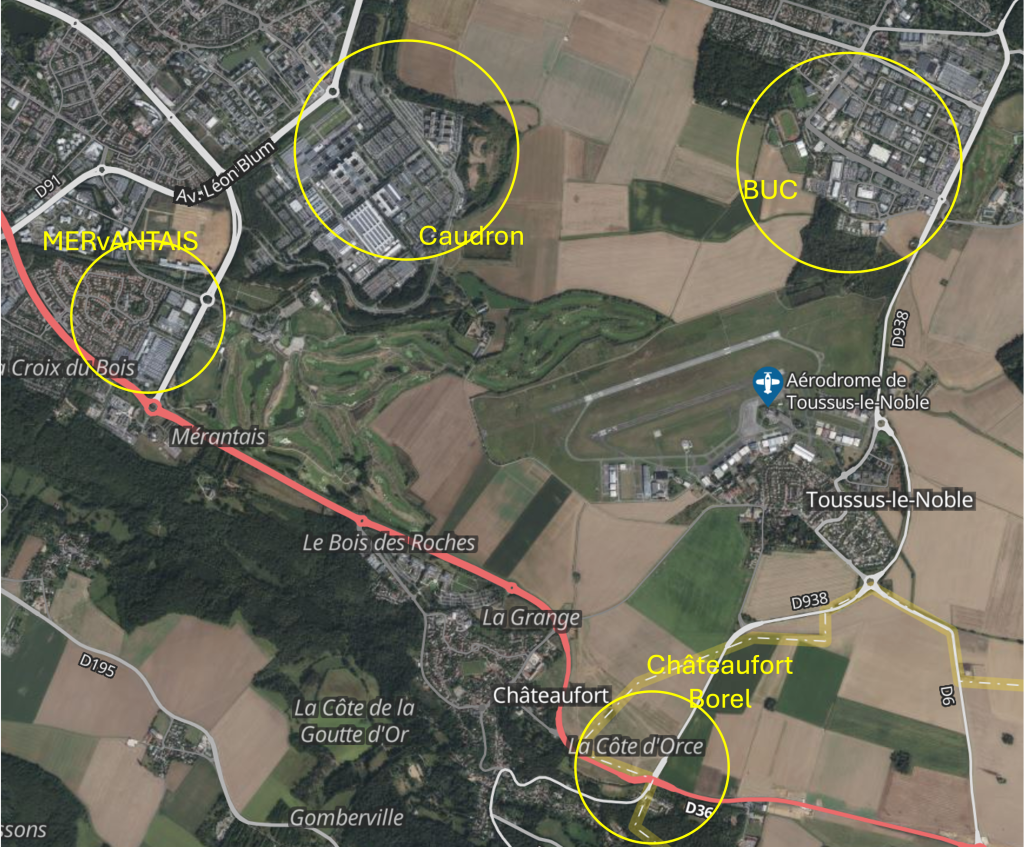

De la source de la Bièvre jusqu’à Verrières-le-Buisson et Massy, la Haute vallée de la Bièvre est limitée au nord par la plaine de Versailles puis le plateau de Vélizy, et au sud par le plateau de Saclay. Dès le début de l’aviation, ces zones ont été élues par les constructeurs d’avion pour installer leurs terrains de montage et d’essai. En effet leurs usines étaient généralement le long de la Seine à Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux, des régions industrialisées, pas trop loin de Paris, et bénéficiant de la voie de communication du grand fleuve. Mais il leur fallait de l’espace pour pouvoir faire voler leurs avions, tout en ne s’éloignant pas trop de leurs usines.

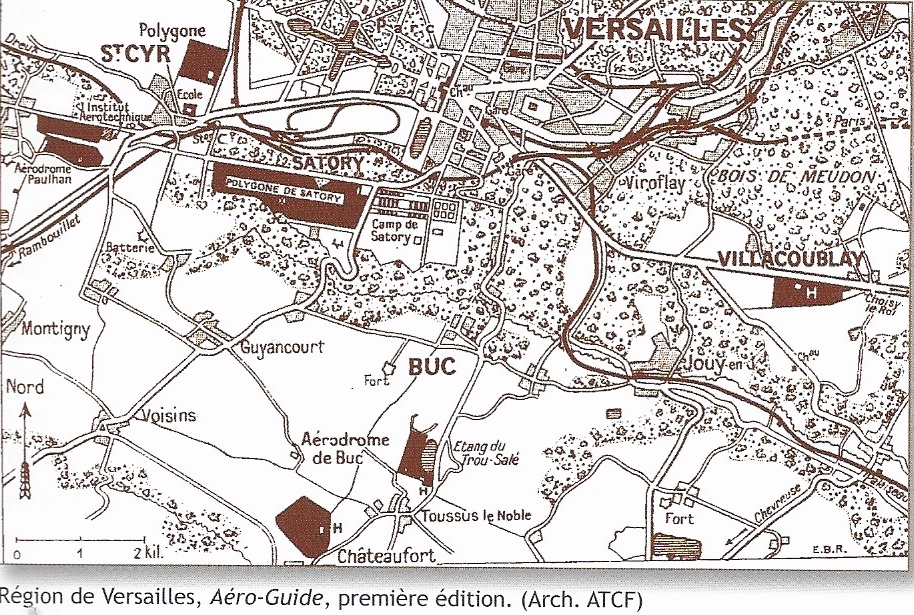

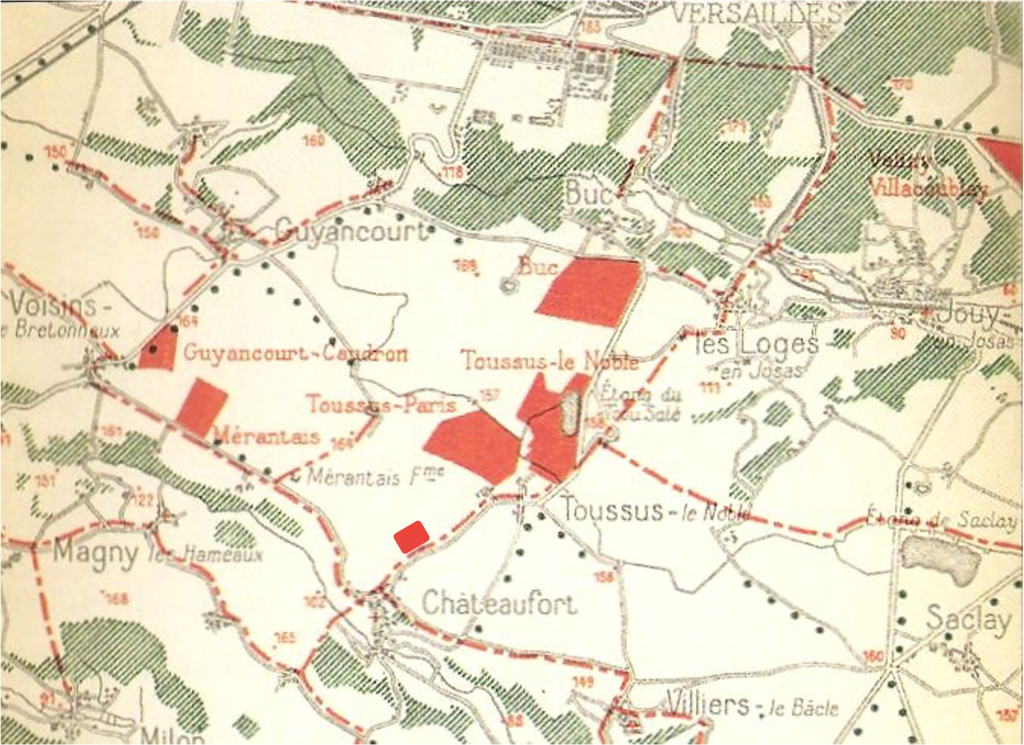

Après Issy-les-Moulineaux – où les militaires installent en 1905 le premier champ d’aviation, et où Blériot, Santos Dumont et Farman y réalisent quelques exploits, apparaissent les terrains de Saint-Cyr-l’Ecole, Satory, Toussus-le-Noble, Buc, Villacoublay, et enfin Châteaufort.

A noter que dès 1897, c’est sur le camp militaire de Satory à Versailles que Clément Ader avait effectué un premier vol sur son AVION III. L’Armée transfèrera ses activités aéronautiques de Satory à Villacoublay en 1911.

| 1907-1919 : REP (Toussus) – lien vers : Le premier aérodorme de Toussus le Noble : REP – Aeriastory.fr |

| 1909 – 1940 : Des Frères Farman (Toussus) à la SNCAC – lien vers : Farman – Aeriastory.fr |

| 1909-1966 : Blériot (Buc) – lien vers : Aéroparc Blériot – Buc – Aeriastory.fr |

| 1912 -1919 : Gabriel Borel (Châteaufort) – lien vers : Aérodrome Borel – Aeriastory.fr |

| 1917-1935 : Mérantais (Magny-les-H) – lien vers : Merantais – Aeriastory.fr |

| 1930-1989 : Caudron (Guyancourt) – lien vers : Guyancourt – Aeriastory.fr |

| 1932-1940 : Toussus-Paris –lien vers : TOUSSUS-PARIS – Aeriastory.fr |

| 1948-20… : Aéroport de Paris – lien vers : Toussus-le-Noble (ADP) – Aeriastory.fr |

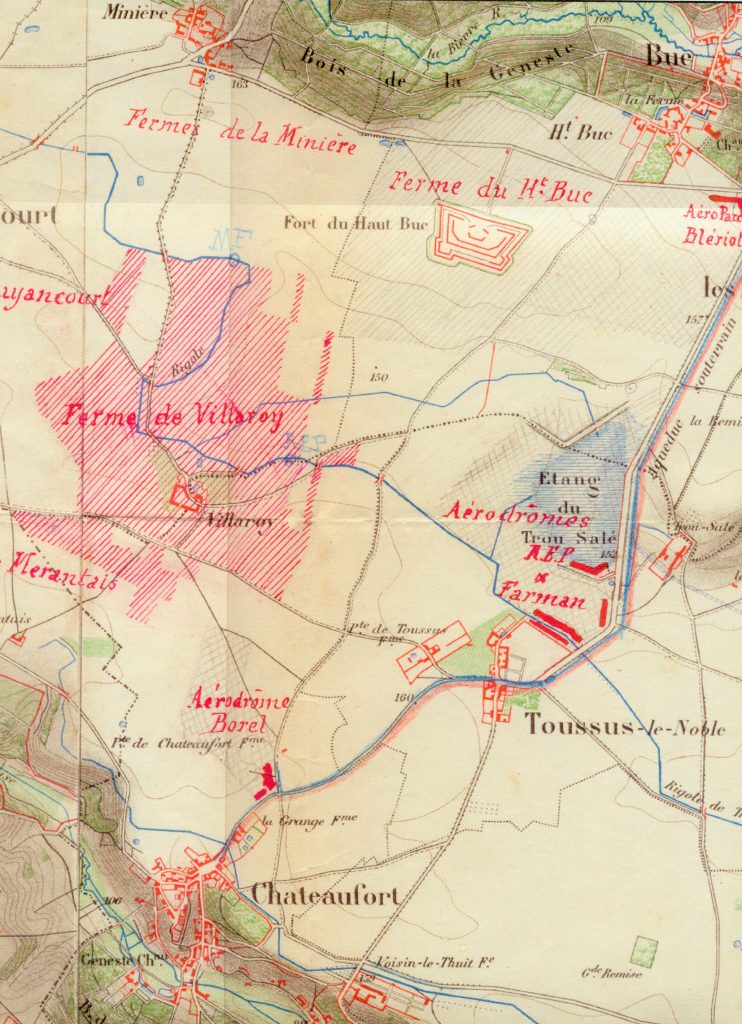

Sur cette carte de 1914 apparaissent bien les terrains du versant nord de la Bièvre : Satory, St-Cyr et Villacoublay, ainsi que ceux de Buc et Châteaufort. Mais curieusement celui de Blériot à Buc, pourtant important et ouvert en 1909, a été oublié !

L’explication figure dans l’appellation erronée du terrain de Toussus appelé ici Aérodrome de Buc… Il est vrai qu’ils étaient très proches…

Toussus-le-Noble

En 1907, Robert Esnault-Pelterie (REP) est le premier à s’installer sur le plateau de Saclay en louant 58 ha à Toussus-le-Noble.

En 1909, c’est Maurice Farman qui loue un terrain de 18 ha au sud de celui de REP. Il est très vite rejoint par son frère Henry. Il n’y a pas de délimitation entre les deux aérodromes.

Mais les agriculteurs – début d’une histoire à répétition – n’apprécient pas ces machines volantes qui effraient le bétail et abîment les récoltes lors de leur nombreux atterrissages inopinés en campagne… Ils vont même jusqu’à installer des pièges pour les avions en plantant des peupliers dans leur champ !

Les premières années de Toussus-le-Noble, période de balbutiements de l’aviation, sont l’occasion de battre un maximum de records dans tous les domaines : altitude, vitesse, distance parcourue, etc.

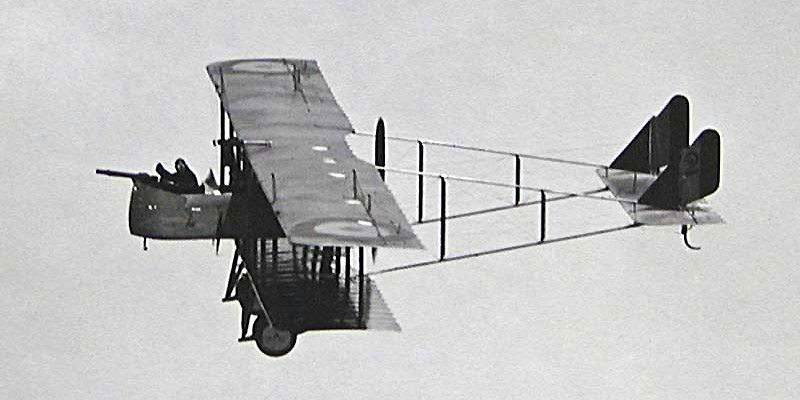

Pendant la première guerre mondiale, les frères Farman construisent des avions de reconnaissance et de bombardement (6000 avions construits entre 1914 et 1918).

En 1917, afin d’avoir plus d’espace pour construire leurs avions militaires, les frères Farman ouvrent le terrain de Mérantais à Magny-les-Hameaux où ils construisent un grand hangar à haubans. Celui-ci sera, dans les années 30, déplacé au nord de l’aérodrome de Toussus-le-Noble où on peut encore le voir aujourd’hui.

En 1924, ils transfèrent les lignes commerciales au Bourget.

Dans l’entre-deux-guerres, les frères Farman construisent de moins en moins d’avions militaires et s’orientent de plus en plus vers le transport aérien, domaine dans lequel ils font figure de pionniers. C’est aussi l’époque des grands raids.

Toussus-Paris

En 1932 se crée, de l’autre côté de la rigole de Guyancourt, un terrain d’aviation populaire : Toussus-Paris, lieu de rencontre des aviateurs du dimanche, des constructeurs amateurs et de la débrouille. Un certain Jean-Baptiste Salis s’y installe et contribue à la démocratisation de ce sport.

La deuxième guerre mondiale voit Toussus-le-Noble se vider de toute de son aviation pour laisser la place aux envahisseurs. Ces derniers assèchent l’étang du Trou-salé, comblent la rigole et réunissent les deux terrains. Ils réaménagent totalement les installations et créent une école de pilotage allemande, équipée de Arado 66, Me Bf 109, Focke Wulf 190.

Le terrain sera très endommagé par les bombardements d’août 1944, et à leur départ les Allemands brûlent et détruisent tout ce qu’ils peuvent…

Après la libération, le terrain est utilisé par les Américains avec des avions de liaison et de ravitaillement, et en mars 1946 le régiment de chasse Normandie-Niemen, de retour de sa brillante campagne de Russie, s’installe sur le terrain jusqu’en juin 1947.

De 1947 à 2011, la Marine nationale installe une base d’Aéronautique navale, (BAN), sur laquelle est implanté le SAMAN – le service logistique de l’aéronautique navale – ainsi que le centre international de gestion du Breguet Atlantic, et le centre Rafale de logistique intégré. La BAN abritera jusqu’à 650 personnes, alors que la poulation de la commune ne dépassait pas 100 habitants.

En 1947 Aéroports de Paris prend la gestion de l’aéroport, qui devient un aéroport d’affaires.

En 2024 il prend le nom de « Aérodrome de Paris-Saclay-Versailles ». L’aérodrome de Toussus-le-Noble est aujourd’hui le seul survivant de cette époque glorieuse de l’aviation en haute Vallée de la Bièvre.

Buc et Blériot

Non loin de Toussus-le-Noble, presque à le toucher, naît à Buc en 1909 l’Aéroparc de Blériot.

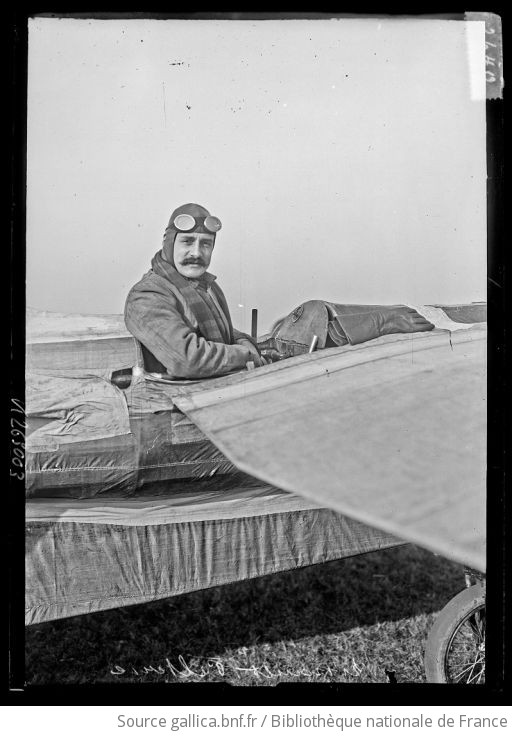

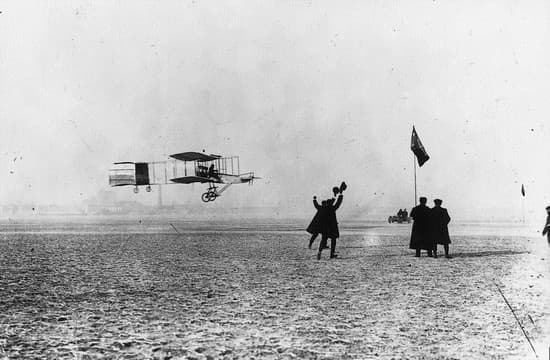

Le 25 juillet 1909, Louis Blériot réussit l’exploit de traverser la Manche, et il empoche les 25 000 francs-or offerts par le Daily-news. Sa renommée devient mondiale et on s’arrache son Blériot XI.

Pour répondre à la demande et pouvoir construire les centaines d’avions commandés, il installe une usine à Suresnes et achète, dès 1909, un terrain de 200 ha à Buc afin de procéder aux essais de ses Blériot XI et de les présenter à ses nombreux clients qui viennent du monde entier.

L’école militaire de pilotage, sur Blériot XI

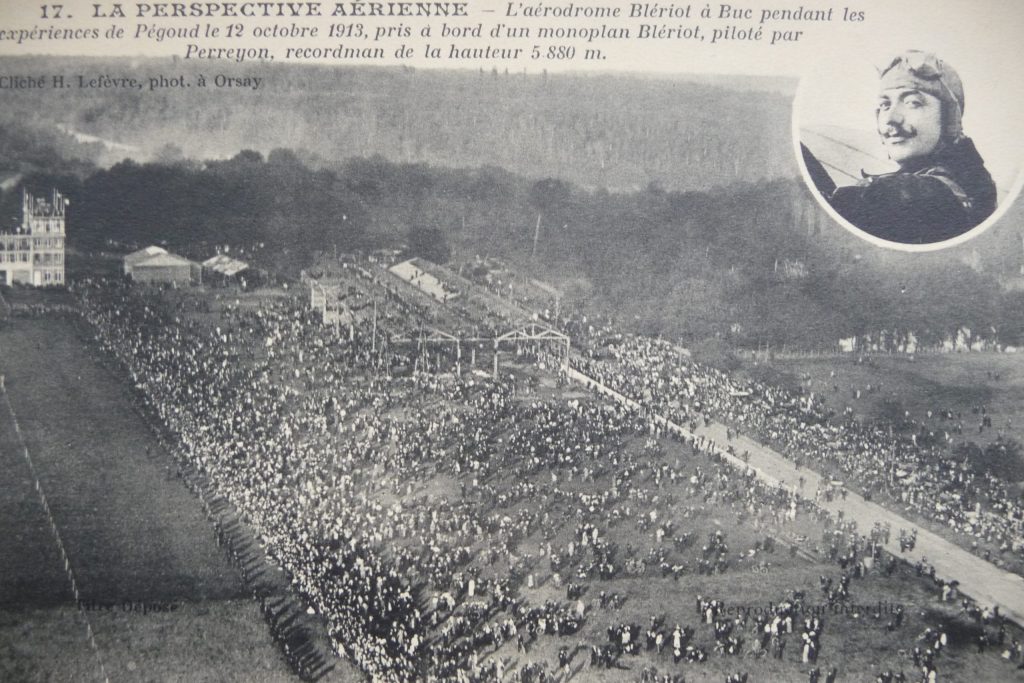

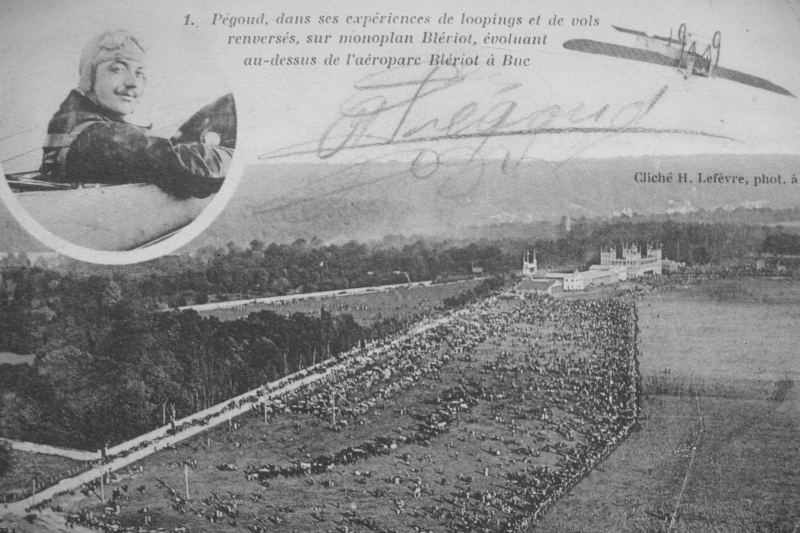

Il crée aussi une école de pilotage et organise des meetings aériens où le public se rend en foule, grâce en particulier à des pilotes prêts à tout, comme Adolphe Pégoud.

L’Aéroparc de Blériot à Buc est un lieu incontournable de l’aviation ! Louis Blériot y implante des installations de grande classe, avec un hôtel des pilotes incluant une salle des fêtes, un restaurant, une bibliothèque, une salle de sport et d’hydrothérapie et des bureaux. Et bien sûr un hangar pour 150 avions, une énorme tribune de plus de 100 m de long au-dessus du hangar, des bancs d’essai, etc.

Puis viendront s’installer sur le terrain des aéro-clubs prestigieux.

La guerre de 14-18 voit la construction aéronautique changer d’échelle, et Blériot, qui a racheté la Société de Production des Aéroplanes Deperdussin, devient le principal fournisseur d’avions de l’Armée française avec ses célèbres SPAD (il a construit, entre autres, 5600 SPAD VII et 8500 SPAD XIII).

La période de l’après-guerre est difficile mais Blériot poursuit tant bien que mal ses activités de formation de pilotes, d’essais de ses avions et d’organisation de rassemblements aériens où des pilotes devenus célèbres enchaînent les acrobaties aériennes devant un public enchanté.

Louis Blériot meurt en 1936, mais l’entreprise Blériot Aéronautique, bien que très impactée par les nationalisations de Léon Blum, est toujours présente sur l’Aéroparc, ainsi que d’autres sociétés d’aéronautique qui louent des hangars pour effectuer des essais, de l’entretien et des vols tant d’essai que de tourisme.

Deuxième Guerre mondiale

En août 1939, le terrain est réquisitionné par l’armée de l’Air française qui mettra en vol des chasseurs Dewoitine 510 et Bloch MB 152 – et quelques bimoteurs Potez 660. Avec leurs avions démodés, ils obtiendront malgré tout 16 victoires aériennes sur les avions allemands bien plus modernes et performants.

En juin 1940, la Luftwaffe s’empare du terrain, équipée d’abord de bimoteurs de reconnaissance Dornier et Junkers puis des redoutables chasseurs Messerschmitt BF 109. Durant cette période, la région a particulièrement souffert, surtout des bombardements alliés visant Buc mais aussi les autres terrains de la région.

Après la libération, l’US Air Force prend possession du terrain pendant un an avec ses C47 Dakota. Elle laisse la place à la Royal Air Force, qui reste jusqu’à fin 1947.

Vient une pause dans l’activité militaire, avec l’installation de sociétés civiles aéronautiques, dont la SNCASO et la SNCASE, qui mettent au point les hélicoptères Djinn, Alouette 1 puis Alouette 2, et le Sikorski H 55 particulièrement bruyant et dont se plaignent les riverains…

De 1957 à 1966, c’est l’ALAT (Aviation Légère de l’Armée de Terre) qui occupe le terrain, équipée de Piper Cub, d’hélicoptères Djinn et Hiller 360, et encore du H 55, maintenant en service !

En octobre 1970 un arrêté autorise la création de la ZAC du Haut-Buc, ce qui signe à la fin de l’histoire aéronautique de Buc…

Les traces de cette longue période où l’aviation était au cœur de l’activité de Buc sont toujours là avec la porte monumentale restaurée, l’ancien hôtel des pilotes (le grand bâtiment blanc que l’on voit derrière), la statue de Jean Casale, quelques hangars, et les noms des rues rappelant les héros de l’époque. Sans oublier le Mirage III R !

Les aérodromes de Toussus-le-Noble et de Buc sont les deux principaux, mais il y en a eu d’autres en haute vallée de la Bièvre :

- L’aérodrome Borel, à Châteaufort, qui n’a existé que de 1912 à 1919,

- Déjà cités, les terrains de Satory à Versailles, et Mérantais, sur la commune de Magny-les-Hameau.

- L’aérodrome de Guyancourt

Les avions Caudron se sont rendus célèbres pendant la 1ère Guerre mondiale grâce au Caudron G3, avion de reconnaissance et de bombardement, puis au bimoteur G4.

Avec un G3 Jules Védrines se pose en 1919 sur le toit des Galeries Lafayette, et Adrienne Bolland franchit la Cordillère des Andes en 1921. Le Caudron Simoun, de par ses performances, attire de nombreux pilotes de raid, comme Maryse Bastié, Maryse Hilsz ou Saint-Exupéry. Cet avion assurera aussi l’acheminement du courrier de nuit. Puis ce sera l’heure de gloire du Caudron Rafale et de ses records de vitesse (voir plus loin Hélène Boucher).

En 1930, les frères Caudron ouvrent leur aérodrome sur les communes de Guyancourt (8 ha) et Voisins-le-Bretonneux (15 ha). À la suite de la création de la société Caudron-Renault en 1933, l’aérodrome de Guyancourt devient l’aérodrome Caudron-Renault. En 1939, le constructeur d’automobiles et de moteurs d’avions en devient l’unique propriétaire.

Pendant l’Occupation, les Allemands en prennent possession et aménagent un grand nombre d’alvéoles qui leur permettent, en parquant ainsi sous bois les avions, de les camoufler lors des bombardements. Ils étendent provisoirement l’emprise de l’aérodrome à 200 ha.

Jusqu’à sa fermeture en 1989, l’aérodrome de Guyancourt va connaître une intense activité.

En 1982, il comportait quatre pistes : trois pistes en herbe et une piste en dur. Neuf aéroclubs, un club d’aéromodélisme, trois écoles de pilotage -dont une d’hélicoptère- et sept sociétés y avaient leur siège. Les mouvements d’appareils, au nombre de 128 308 en 1980, atteignent 251 054 en 1985 et l’aérodrome devient l’un de ceux qui enregistrent les plus forts trafics en France.

Le glas sonne cependant pour l’aérodrome en 1980 : il est condamné à brève échéance par le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de la région parisienne (SDAURP) qui projette dès le début des années soixante d’urbaniser cette partie de l’ouest parisien et de créer la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.

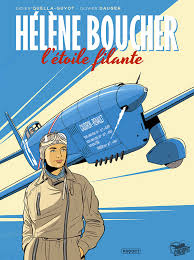

Cet aérodrome était la base d’Hélène Boucher. Jeune aviatrice intrépide et sans limites, elle se bat pour le vote des femmes mais accumule aussi de nombreux records en avion. Elle meurt en 1934 dans un accident d’avion aux commandes de son Caudron Rafale (photo) à l’âge de 26 ans.

- Le terrain de Vélizy-Villacoublay

Entre 1910 et 1912, quatre écoles de pilotage se sont créées et installées sur la ferme de Villacoublay : Wright-Astra, Louis Breguet, Morane-Saunier et Nieuport.

Fin 1910 l’Armée s’installe progressivement, et y installe ses essais en vol en 1912.

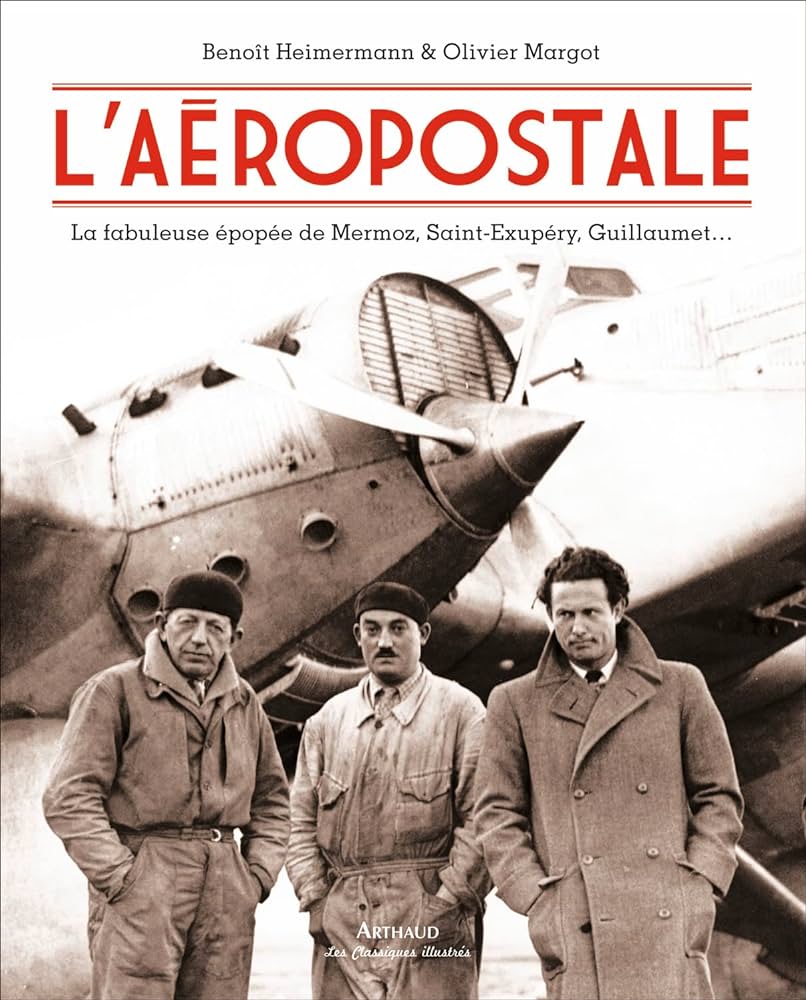

C’est sur ce terrain qu’ont eu lieu les premiers vols du fameux Breguet 14, excellent avion de reconnaissance et de bombardement pendant la guerre de 14-18, puis vedette des premières lignes transsahariennes Latécoère et des liaisons de l’Aéropostale vers l’Amérique du Sud.

Entre les deux guerres la base de Villacoublay a continué sa mission de centre d’essais en vol et d’écolage. C’est aujourd’hui la base militaire siège de l’Escadron de transport ministériel (ex GLAM).

Notes

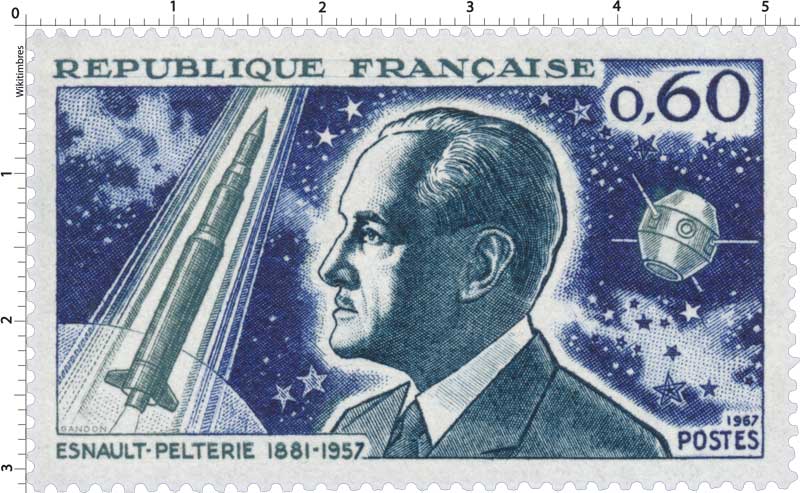

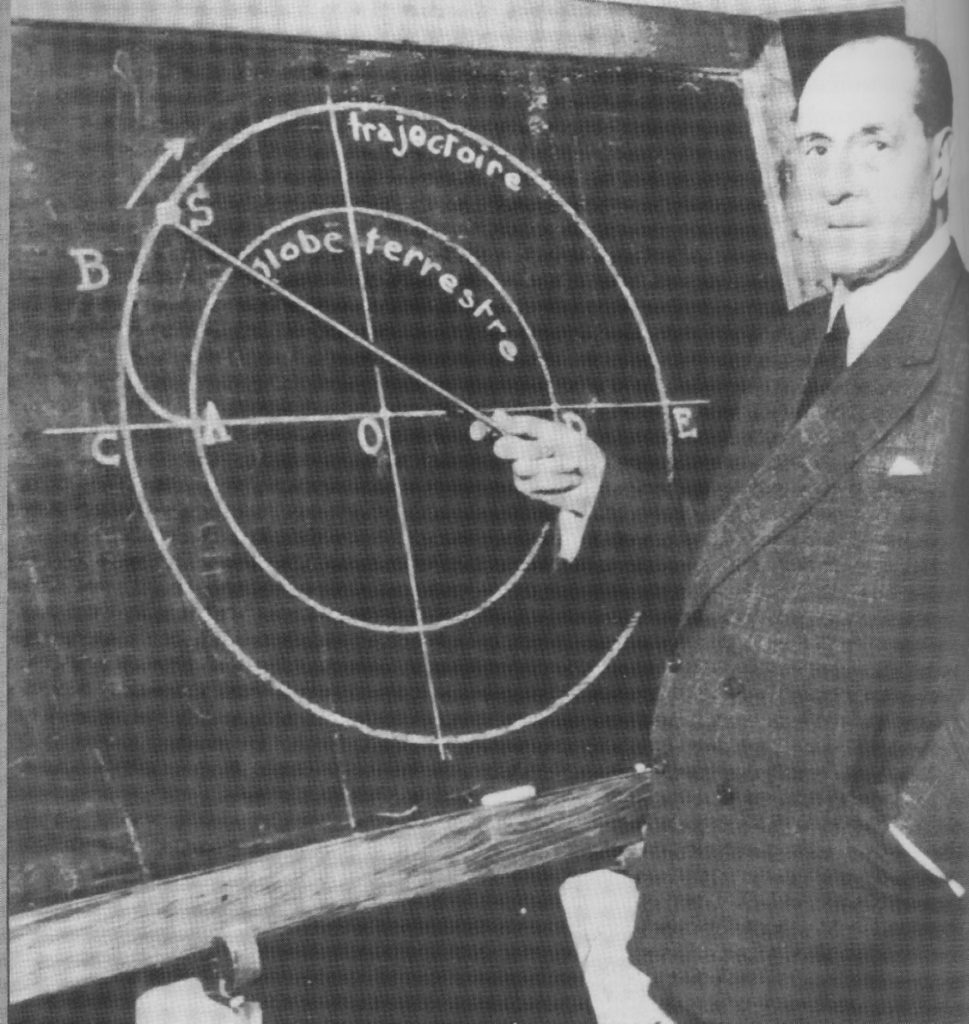

Robert Esnault-Pelterie

Il construira et fera voler ses premiers avions, plus innovants les uns que les autres sur son terrain de Toussus-le-Noble, et y fera breveter un certain nombre d’inventions qui seront bien utiles à l’aviation naissante, comme le moteur en étoile, les ailerons ou le « manche à balai ». Bien qu’il ait aussi construit le premier avion entièrement métallique, il n’a pas fait partie des heureux élus des commandes d’avions militaires pour la guerre de 14-18 et a cédé ses installations aux frères Farman.

Par la suite, toujours visionnaire, il est devenu une sommité de l’astronautique. C’est aussi lui qui a mis en place la première « exposition internationale de locomotion aérienne », ancêtre du salon du Bourget, et créé le groupement des industriels de l’aéronautique, ancêtre du GIFAS.

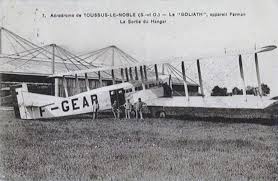

Le hangar à haubans de Toussus-le-Noble

C’est dans ce hangar que les frères Farman construisaient les Farman F60 Goliath destinés à devenir de gros avions de bombardement.Mais, entré en service en novembre 1918, le Farman Goliath n’a pas servi ! Et ses constructeurs ont alors eu l’idée de le convertir en avion de transport de passagers. C’est ainsi que les frères Farman sont entrés les premiers dans la nouvelle aventure du transport aérien. Leur compagnie aérienne, les lignes Farman, créée en 1919 a, après plusieurs fusions, abouti à la création d’Air France.

Anecdote sur Adolphe Pégoud

Voulant démontrer qu’on peut quitter son avion et sauver sa vie grâce à un parachute, il demande à Blériot de lui confier un vieux Blériot XI monoplace, qu’il quitte en vol avec son parachute.

L’essai est concluant, et lors de sa descente accroché à son pépin, Pégoud constate que son avion tombe vers le sol en effectuant des manœuvres élégantes et jusque-là inconnues. Il se dit que si l’avion est capable de faire ce genre de manœuvres sans pilote, il pourra le faire aussi avec ! Il fait donc préparer un avion bien solide et effectue en l’air les premiers loopings de l’histoire.

C’est grâce à cette découverte que les pilotes de chasse de la Première Guerre mondiale pourront « s’enrouler » lors des combats aériens !

Et malheureusement l’armée française n’a pas équipé les pilotes de parachute, ce qui a causé la mort de nombreux pilotes…Cette disposition n’a été adoptée qu’à la fin de la guerre et seulement par les Allemands…

Le Mirage III R à Buc

Le Mirage III R à Buc est un clin d’œil à Marcel Bloch, devenu Marcel Dassault, qui a effectué les essais de ses premiers avions Bloch sur le terrain de Louis Blériot.

Il rappelle aussi la présence de l’armée de l’Air sur l’Aéroparc de Buc durant les premiers mois de la 2ème Guerre mondiale : c’est sur MB152, un avion conçu par la Société des Avions Marcel Bloch, que nos aviateurs ont obtenu leurs plus beaux succès contre les Allemands.

Cet avion a été offert par la société SECAMIC, installée sur la ZAC de Buc à l’emplacement de l’Aéroparc de Blériot.